この記事は2024年度の枝豆の栽培記録です。

今回初めて枝豆を育てます。→結論、失敗でした。

枝豆を主体で栽培するのでなく、コンパニオンプランツの相方として育てます。

枝豆と相性の良いとされる作物

人参

使用する種は「極早生」です。

4月下旬<枝豆の種まき>

人参と枝豆の畝に種まきをしました。

まず表土を薄く削り、少し窪みをつけて種を3つ下ろしました。

- 思ったより痩せ地だったのでボカシ(米ぬか+油粕)で初期生育を狙えばよかった。もしくは二週間前に牛糞堆肥と少量の鶏糞を軽く漉き込むなど。

- 覆土に「もみ殻燻炭」を使えばよかった。酸度調整と燻炭のニオイが虫よけにもなる。

5月中旬<株の周りの草整理>

枝豆が発芽したのは5月上旬の頃だったと思われます。

本葉が展開していたので三本から二本に間引きました。

あと株の周りの草を地際から刈っておきました。

- 土寄せをしておけばよかった。子葉→初生葉が出てきた段階、または本葉が二枚くらいまでなったときに二本立ちにする。同時に株元を土寄せする。※子葉の下あたりまで。

- 初生葉と本葉を間違えないようにする。※本葉は三枚。

- 子葉→初生葉→本葉

6月上旬<株の周りの草整理>

雑草が繁茂しないように株周りを刈り込んでおきました。

本葉の数が増えてきました。少し葉の緑色が抜けてきたような感じがします。

- 風で茎がブラブラしているので支柱をするべきであった。

- 葉の色が濃い緑から薄い緑に変化しつつあったので追肥を検討するべきだった。

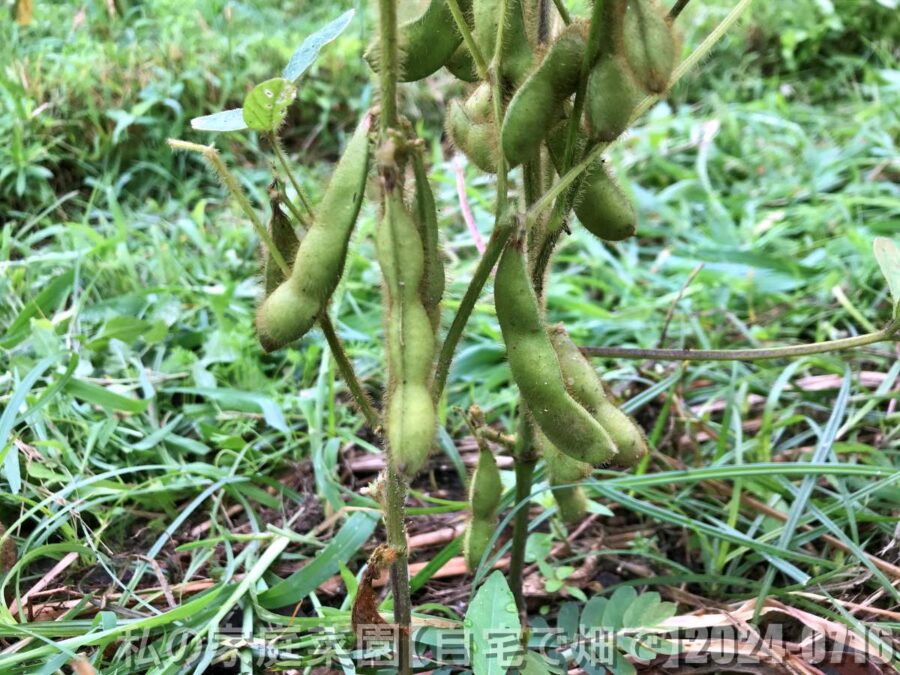

6月下旬<実が膨らみ始める>

枝豆の鞘が付き始めました。まだ実はペッタンコですね。

花はいつ咲いたのでしょうか。未確認です。

気になるのは枝豆の葉で黄緑色に変化し葉の大きさも微妙です。虫食い?の跡も増えてきました。

- 摘心をすべきだった。本葉の枚数が4~6枚であれば摘心する。摘心をすることで収量が増える。

- 花が咲いてから鞘ができ始めるまで水分が必要となる。土が乾燥しないよう稲わら等でマルチして対策を講じておくべきだった。2024年の梅雨は短期集中的な降水量だったので潅水も検討すべきだったかも。

7月上旬<枯死する枝豆を確認>

葉が縮れて茶色く枯れる株がでてきました。梅雨が明けてから雨が降っていないので乾燥で弱ったのでしょうか。

鞘の膨らみをみると、そろそろ食べ頃が近い感じもするのですが。

7月下旬<枝豆のマメは変色していた:失敗>

そろそろ収穫の時期にあたるので一つ収穫してみたところマメは変色しており一部黒くなっていました。

とても試食できそうにありません。マメの膨らみも今一つです。

畑全体の枝豆がこのような状況で残念ながら失敗となりました。

枝豆の株も小ぶりで葉が枯れかけています。

2024年の枝豆栽培は失敗しました。

2025年の枝豆栽培に向けて

2025年も枝豆主体の栽培でなくコンパニオンプランツの相方として考えていますが、今度は収穫できるように策を講じてみました。

土の乾燥対策

枝豆は花が開花した頃から、実がなりだす時期は乾燥に注意することが大切といいます。

土の表面が乾いてきたらたっぷり水やりが必要といいますが、一週間に一度しか畑に通えないので土が乾燥しないように「稲わら+草マルチ」で対策します。

<プラン>

- 稲わらをベースとして刈草を重ねていく。

- もみ殻を厚く敷いてマルチにする。※米ぬかも加えてみる。

- もみ殻燻炭で地温を上げて初期生育を促す。

ポット育苗する

極早生枝豆、4月にポット育苗して5月上旬に定植、6月の終わりには収穫できるようにします。

- 9cmポットに3~4粒種まき

- 初生葉が出たら二本に間引き

- 本葉二枚になったら定植

定植

土が痩せている可能性があるので、種まきの一週間前に鶏糞を予定します。

枝豆は初期生育で多少は窒素が必要とのことなので、鶏糞は元肥にピッタリかなと。

あと苗を定植したらもみ殻燻炭でマルチして地温を確保します。

株間は20~30cmとします。

土寄せと追肥(草勢、葉の色に注意)

枝豆は茎が伸びてくると倒れやすくなるので土寄せをします。

- 一回目:本葉が三~四枚の頃。子葉の下辺りまで土寄せ。

- 二回目:本葉が六~八枚の頃。初生葉の下辺りまで土寄せ。(子葉は埋める)

追肥の判断は草丈17~18cmを目安として、「葉色が薄く伸びが悪ければ」少量の鶏糞をまき土寄せします。

同時に稲わら+草マルチで土の乾燥に備えます。

摘心をして収量を増やす

極早生枝豆は摘心の必要がないそうです。

コメント